寺院に許可なく墓じまいや改葬ができるのか?

墓じまいをする際、トラブルになり易いのが寺院墓地の墓じまいです。スムーズに墓じまいできない理由として多いのが、檀家をやめる際に要求される「離檀料」に納得がいかないケースです。

離檀料についての詳細は割愛しますが、ようするに離檀に見合ったお金を支払わなければ、「寺院側は離檀も認めないし埋葬の証明(改葬許可申請書に署名・捺印)もしません。」と言うものです。

埋葬の事実が証明できなければ、役所も改葬許可証を交付しないので別な場所へ遺骨を移す事ができません。「遺骨を人質に取られた」と言ってもいいでしょう。

寺院には埋葬を証明する義務がある

墓地、埋葬等に関する法律施行規則5条1項は、「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。」と規定してます。

また、埋蔵証明書を発行しないことについて、改葬する権利を侵害されたとして、不法行為に基づく慰謝料請求をすることも可能だと考えます。

仮に裁判をおこせば埋葬証明の発行を請求できるでしょう。しかし、そんな面倒な事はしたくありません。

では、他に方法はあるのでしょうか?

寺院が埋葬を証明しなくても改葬できる?

いくつかの役所へ問い合わせたところ、「埋葬を証明するのに準ずる書類が揃っていれば改葬許可証を交付します」とのことでした。

寺院を管轄する市区町村役場の裁量にもよるので、必ず改葬許可証が交付される保証はありませんが、望み十分ありますので、まずは役所へ相談してみてください。

尚、以下のような書類が必要になりそうです。

1.寺院と交わした契約書

2.寺院が発行した領収証

改葬許可証があればもう怖くない

役所から改葬許可証が交付されれば、あとは勝手に遺骨を取り出しても法律には抵触しないと考えます。もし、寺院が墳墓発掘罪などと騒いで、警察を呼んでも無視して大丈夫です。

遺骨の所有権は祭祀(さいし)継承者にありますので、窃盗罪で罪に問われることはありません。実行するかは別として、檀家に強硬する意思があれば、寺院側も態度を軟化させ話し合いに応じるはずです。

通常は墓じまいできます

墓じまいで寺院とトラブルになり裁判にまで発展することは稀で、多くは離檀料の減額などで話がまとまります。寺院側も面倒な檀家さんには早く出て行って欲しいと思うのかも知れません。

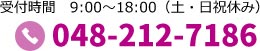

寺院墓地の墓じまいでお悩みの方は、一度、お墓のミキワへご相談ください。

まとめ

実際、寺院から高額な離檀料を要求されるケースは少なくありません。金額にもよりますが離檀料が支払えない為に、墓じまいを諦める人もいます。

では、墓じまいを諦めた人は自分の子供等、次の人にお墓を承継するでしょうか?法外な離檀料を要求するような寺院とは一刻も早く縁を切りたいと思うのが普通ですので、まず承継しないでしょう。

承継しなければお墓を守る人がいませんので、お墓は荒れ、やがて無縁墓になります。

無縁墓になればお墓の使用者とも連絡がつきませんので、当然、寺院には管理料も寄付金も入ってきません。事実、2019年時点で相当数の無縁墓が存在していますし、今後も少子高齢化の影響もあり無縁墓が増加すると言えます。

既に檀家離れに歯止めが効かず檀家制度は崩壊の危機にあります。寺院側も抜本的な意識改革が行われないと、仏教そのもののが衰退し廃寺が寺院の減少にもつながるでしょう。

浄土真宗本願寺派(西本願寺)の内部調査によれば、この30年で100を超える寺院が廃寺となり、約6割の住職が、「20年後の寺院維持は難しい」と感じているといいます。

寺院の墓じまいをスムーズに行う為には、檀家制度や寺院が抱えている問題等を知ることです。正確な情報を得る事で、墓じまい交渉は有利に進められます。